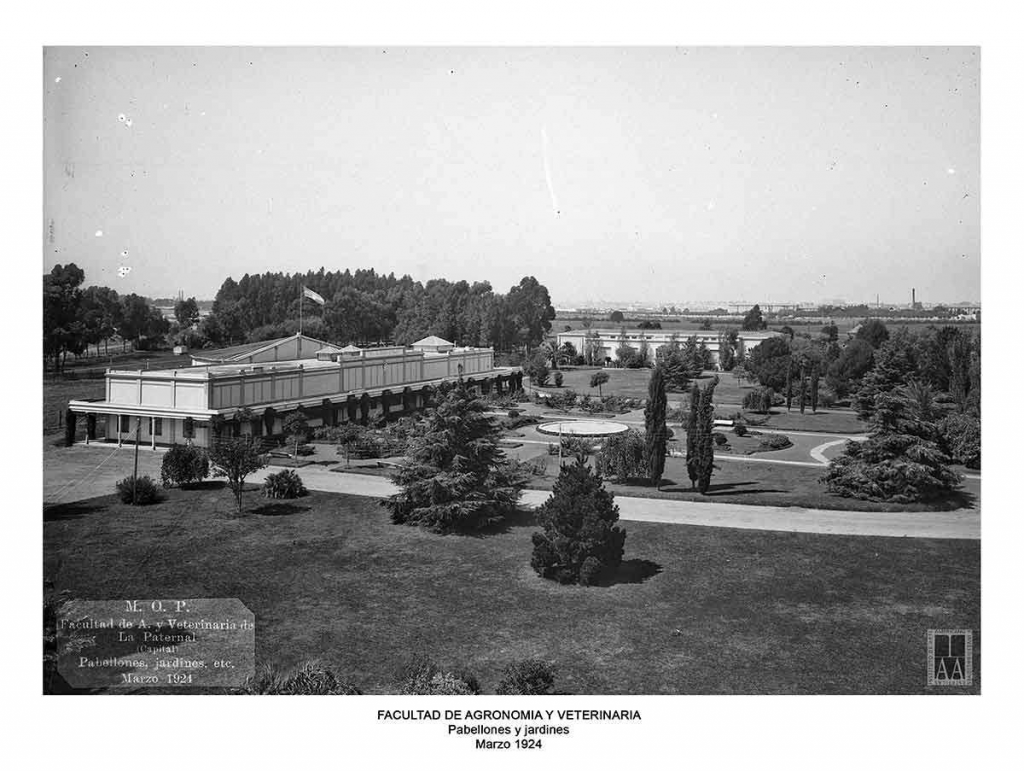

De los silencios del campo a la vida universitaria: una historia que mezcla tradición, educación y vida barrial

Cuando todo era campo y chacra

Antes de que existieran las calles asfaltadas, los colectivos y el ruido de los estudiantes, esta zona del norte de la Ciudad era apenas una extensa chacra administrada por los jesuitas. Con huertas, corrales y pequeños caminos de tierra, su paisaje se parecía más al de una estancia bonaerense que al de un barrio porteño. Las órdenes religiosas cultivaban la tierra, criaban animales y, sobre todo, organizaban la vida comunitaria a partir de la fe y el trabajo.

Los jesuitas utilizaban estas tierras como espacios de producción y abastecimiento para sostener sus obras educativas y religiosas. En aquellos años, no había edificios ni loteos: todo se organizaba alrededor de la economía rural y el contacto directo con la naturaleza.

El cambio de manos y el avance de la ciudad

Con el paso del tiempo y los vaivenes políticos, la chacra pasó a manos del Estado y luego de particulares. La expulsión de la Compañía de Jesús a fines del siglo XVIII marcó un antes y un después: ya no habría una administración centralizada y el destino de esas tierras empezaría a fragmentarse.

A mediados del siglo XIX, la expansión de Buenos Aires empujó la urbanización hacia este rincón todavía rural. Se trazaron las primeras calles y se loteó el terreno, apareciendo las primeras casas bajas, quintas y almacenes que abastecían a las familias que iban llegando.

De barrio tranquilo a enclave educativo

Durante buena parte del siglo XX, el barrio mantuvo un carácter tranquilo y residencial. Con calles arboladas, veredas amplias y vida de barrio, era común que los vecinos se conocieran por nombre y que la plaza fuera punto de encuentro obligado. Sin embargo, la historia guardaba un nuevo capítulo que cambiaría su identidad para siempre.

La llegada de la Universidad de Buenos Aires a la zona, con la instalación de la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias Veterinarias, transformó por completo el paisaje. Lo que antes era campo ahora se llenaba de estudiantes, aulas y laboratorios. Los terrenos verdes de las facultades conservaron parte del espíritu rural, pero con un nuevo sentido: el de la educación pública y gratuita.

“Pasamos de escuchar el silbido del viento entre los árboles al murmullo constante de los estudiantes charlando en los pasillos”, recuerda un vecino de toda la vida.

El presente: barrio universitario con alma verde

Hoy, este rincón porteño combina lo mejor de dos mundos: la impronta verde heredada de su pasado rural y la vitalidad de un barrio universitario. Las calles se llenan de bicicletas, mochilas y apuntes. Los cafés y librerías florecen alrededor de las facultades, y la plaza sigue siendo punto de encuentro para vecinos y estudiantes.

La vida cultural se nutre de charlas, talleres y actividades abiertas que las facultades organizan para la comunidad. La universidad no es solo un centro de estudios, sino un motor social y cultural que conecta generaciones y fomenta el intercambio de ideas en cada esquina.

Un puente entre pasado y futuro

El paso de chacra jesuítica a barrio universitario es una historia de adaptación y transformación. La tierra que alguna vez alimentó a Buenos Aires hoy alimenta mentes. La memoria del campo sigue presente en cada árbol centenario, mientras que las aulas proyectan el futuro de miles de jóvenes.

En este lugar, la identidad barrial no se perdió con la llegada de la universidad: se reinventó. La comunidad aprendió a convivir con la diversidad y el movimiento constante, sin olvidar sus raíces. Y así, este barrio se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la historia y la modernidad pueden caminar juntas.

Desde los silencios del campo hasta el bullicio de los estudiantes, esta evolución urbana demuestra que los barrios no son estáticos: son organismos vivos que se transforman con cada generación, guardando en sus calles la memoria de quienes los hicieron posible.