Comastri, Cabrera, Calderón y un puñado de papeles viejos que explican por qué el barrio se trazó como se trazó

Del campo a la trama urbana

En el corazón de la frontera entre Villa Crespo y Palermo, hubo un tiempo en que hubo un loteo que cambió la fisonomía del barrio y dejó historias de pulso largo. No fue un negocio al pasar: fue una trama de remates, mensuras y apellidos pesados que corrieron durante décadas entre arroyos, chacras y nuevos vecinos. De esa movida nació el famoso mirador de Comastri, testigo de un tiempo en que la ciudad todavía olía a campo y a ladrillo recién cocido.

El relato arranca con el eco de Juan Manuel de Rosas, sus dominios de Palermo de San Benito y un capataz que sabía de alambrados y de caballos. En esa red de tareas diarias aparecieron nombres que después volverían a cruzarse en los papeles: Pedro Nolasco Calderón, Fermin Justo Pereda y el maestro mayor Miguel Cabrera. Todos dejaron rastros en actas, cartas y mensuras que hoy permiten reconstruir la escena.

A fines de la década de 1860, Agustín Rafael Comastri movió fichas y miró hacia el nororiente del Maldonado, cuando ese arroyo todavía serpenteaba a cielo abierto. Compró tierras junto a Francisco Terrero en subasta pública y encendió el proceso que terminaría abriendo calles y asentando familias. No cualquiera se metía en una compra así: se necesitaba espalda, paciencia y olfato.

El aviso de remate fechado para agosto de 1865 hablaba claro: salían a la venta los lotes de una quinta de la testamentaria de Pedro Nolasco Calderón, con frente al oeste sobre la traza de la actual avenida Dorrego y al norte sobre lo que hoy conocemos como avenida Córdoba. Era un pedazo de ciudad por nacer, con alambrados, pastos altos y huellas de carretas.

Un año antes, en noviembre de 1864, Pereda como albacea había pedido tasación y división a ojos al maestro mayor Miguel Cabrera, el mismo que trabajó en la quinta de Palermo de San Benito y en la casa de Rosas de Moreno y Bolívar. Cabrera no solo medía: organizó la subdivisión en cuatro terrenos, croquis en mano y cálculo en varas y metros.

La compra de 1865 y la mensura

La mensura dio como resultado cuatro lotes bien profundos, con frentes generosos y fondos que se perdían hacia el este. Algunos datos quedaron anotados con celo de escribano: La mensura dio como resultado cuatro lotes con dos frentes de 219 metros y 526 de fondo, y otros dos con leves diferencias. El sistema métrico convivía con las viejas varas, y más de una conversión obligó a corregir números antes de publicar el remate.

Llegó el 23 de agosto de 1865 y la imagen es fácil de imaginar: bajo las galerías de la casa de justicia, el pregonero repitiendo condiciones, y muy pocos postores animándose. Agustín Comastri ofreció por cada lote cifras que quedaron registradas, y como el sol se iba y nadie subía la apuesta, el acto se cerró con la clásica fórmula de la buena compra.

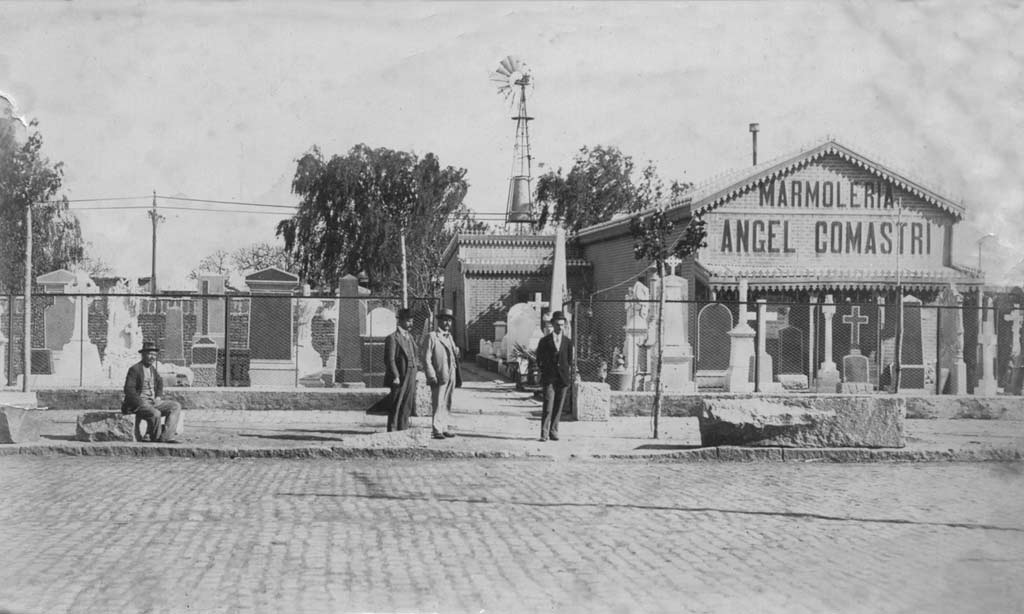

No era azar: Comastri tenía un plan, y los años lo confirmarían. Entre 1870 y 1875 mandó construir su residencia con un mirador ubicado entre Fitz Roy, Loyola, Aguirre y Bonpland, un caserón de presencia que dominaba el paisaje bajo. Desde esa atalaya se leía el barrio naciente como si fuese un tablero.

La la investigación del profesor Diego A. Del Pino, publicada en la revista Historias de la Ciudad, repone ese tiempo con lupa. Allí cuenta que el mirador fue parte del casco de las extensas posesiones de aquel italiano progresista que apostó por la zona cuando todavía había zanjas, hornos de ladrillo y el mercado estaba lejos. Esa mirada de riesgo empujó el loteo y la urbanización posterior.

Antes de ese movimiento de compra hubo trayectorias cruzadas: Calderón, por ejemplo, aparece en las memorias de Lamadrid como el capitán que cuidaba los caballos de Rosas en una jornada de carnaval de 1839 con asado a orillas del Maldonado. También figura en la correspondencia de Rosas con sus capataces del Salado, donde se organizaban siembras de alfalfa y arreglos de campo.

La ciudad crece cuando alguien se anima a mirar lejos

El mirador como símbolo

Esas cartas revelan el pulso rural de una Buenos Aires que aún vivía entre quintas. Rosas escribía con precisión casi de cuaderno de campo: cuándo sembrar, cómo aprovechar la lluvia, qué semilla usar y qué tierra elegir para el engorde. En ese tejido de tareas, Calderón era un eslabón confiable que llevaba ordenes y enseñaba el modo de hacer.

Que Cabrera fuese el mensurador y tasador no era un detalle. Ese maestro mayor había levantado paredes y ampliaciones en los lugares donde la política y la vida doméstica de Rosas se mezclaban. Su firma en el croquis valía por experiencia y por prestigio. Y también por una cosa simple: conocía el terreno y entendía el borde entre chacra y ciudad.

Con la compra cerrada, el tablero empezó a moverse. El loteo abrió paso a nuevas construcciones, algunas casitas bajas de ladrillo visto y otras con patios de aljibe. Se dibujaron pasajes, se nivelaron calles, y los carros dejaron de cruzar a campo traviesa para estar atados a un damero que pedía alumbrado y zanjeo.

En paralelo, Palermo consolidaba su identidad con viejos y nuevos dueños. los apellidos Bollini, Terrero y Comastri aparecían en las escrituras y en la conversación de mostrador. Se negociaban metros como quien negocia futuro: cada vara era un espacio para plantar una higuera, levantar un galpón o abrir una puerta a la calle.

El mirador fue símbolo y herramienta. Permitía ver llegar las carretas por Bonpland, ver el sol recostarse detrás de Dorrego y, en días diáfanos, seguir el hilo del Maldonado. No era lujo vacío: era una forma de leer el territorio y cuidar lo propio.

Huella en el mapa actual

Con el correr de los años, la marea urbana borró huellas rurales. El arroyo se entubó, las veredas se llenaron de talleres y luego de departamentos, y el loteo original quedó en la trama como una cicatriz productiva. Pero el nombre de Comastri siguió sonando cuando alguien señalaba la esquina del mirador.

Esta historia sirve para entender por qué el barrio tiene esas esquinas oblicuas, por qué algunas casas se plantan con orgullo sobre la ochava y por qué hay calles que parecen más antiguas que otras. La mensura de Cabrera, el remate de 1865 y la apuesta de Comastri son claves que explican el mapa cotidiano.

También enseña que la ciudad crece cuando hay mirada larga. No alcanza con comprar: hay que imaginar qué puede pasar ahí, qué necesidades van a aparecer y cómo se van a encontrar los vecinos. Ese fue el empuje que convirtió chacras en barrio, y barrio en comunidad con ritmo propio.

A veces, el pasado se nos hace visible en detalles mínimos: una reja antigua, un ángulo raro, la altura de un zócalo que no coincide con la de al lado. Son señales de ese loteo que empezó a desparramarse desde Villa Crespo hacia Palermo y que todavía, si uno camina con atención, se puede leer como un texto escondido bajo la pintura.

Quedan preguntas abiertas, claro: qué planos originales sobreviven, qué otros remates acompañaron aquella compra, o cómo fue que las familias repartieron solares entre herencias y ventas. Pero el trazo grueso está ahí: Comastri compró, Cabrera midió y el barrio se expandió.

En definitiva, la historia del mirador de Comastri es la historia de un impulso urbanizador con apellido propio. Entre papeles notariales y recuerdos orales, la zona se consolidó con mezcla de riesgo y paciencia, hasta volverse parte del paisaje querido donde hoy conviven talleres, casas y patios con parra.